Che “CASA” ti sei messa in testa?

Se oggi l’architettura è tanto di moda, forse è perché è diventata come la moda. In effetti, con l’avvento dei materiali moderni e la continua evoluzione tecnologica, la “veste” di un edificio è sempre più considerata una componente autonoma della costruzione, per cui la “tenda” della facciata – fino a qualche decennio fa vista come appesa alla gruccia della struttura – è divenuta un tessuto artistico a se stante (già nell’Ottocento, comunque, Gottfried Semper definiva l’architettura textile Kunst), una sorta di bella maschera legittimata persino a coprire eventuali défaillances progettuali. In altri termini, anche in questo ambito fino a pochi decenni or sono puramente tecnico, il look e la comunicazione fondata sull’immagine sono giunti a conquistare la parte del leone, sulla falsariga di quanto accaduto da tempo nel fashion system.

Così, la facciata di un edificio è resa svolazzante come una tunica di Miyake; sbrindellata come una veste di Margiela; drappeggiata come un peplo di Vionnet; destrutturata come una giacca di Armani; tecno-chic come una blusa di Prada; bizzarra come un cappello di Westwood. Di plastica o di metallo, di cemento o di vetro, colorata o esangue, pieghettata come una gonna o rigida come un tailleur da ufficio, la “pelle” di una costruzione è oggi chiamata a “fare il monaco”, ovvero ad essere la costruzione stessa (con una sorta di sublimazione in sineddoche per cui la parte incarna il tutto), inseguendo il mito di una struttura che sia allo stesso tempo superficie”¦ senza badare se il risultato è, a volte, “sotto il vestito niente”.

La moda, d’altro lato, spesso identificata col trionfo del superfluo, dell’effimero, del precario, si è trasformata (specialmente dagli anni ’80 in poi e grazie a stilisti del Sol Levante come il succitato Issey Miyake, nonché Rei Kawakubo, Junya Watenabe) in un terreno di ricerca e sperimentazione che trascende il mero abito, quantunque ben lungi dal venir meno alla sua intrinseca, fisiologica missione di offrire a chiunque l’illusione di piacere, di piacersi, essere più seducente, fosse pure per l’espace d’un matin.

A ben vedere, è il rapporto con il corpo ad accomunare moda e architettura, nella misura in cui entrambi i fenomeni approcciano la misura (in senso proprio e figurato), ossia si relazionano con le distanze fisiche e sociali. Le cosiddette “archi-star” del Terzo Millennio, alter ego dei grandi couturier, giocando fra la tentazione di monumentale spettacolarità da una parte e l’esigenza di leggerezza sostenibile dall’altra, stanno intensivamente adottando strategie di progettazione all’insegna della metafora dell’involucro e scardinando l’idea di un ordine estetico precostituito. Al centro vi è soprattutto il concetto di “piega”, a cui hanno fatto da apripista Diller e Scofidio, che già nel 1993 a New York presentarono alcune camicie da uomo deformate e spiegazzate, frutto di una contaminazione scevra di pregiudizi formali tra moda e architettura, derivata piuttosto da processi di design e metodi di produzione innovativi, richiamanti la destrutturazione dei linguaggi canonici ed evocanti filosoficamente le teorie di Jacques Derrida e, in generale, l’arte concettuale. Interessanti ricerche in questo senso sono state compiute anche dalle due italiane Nanni Strada, la quale ha addirittura preceduto i nipponici nella realizzazione di abiti plissettati “da viaggio”, ed Elena Manfredini, più nota a Los Angeles che da noi come creatrice di abiti tagliati al laser e non solo. Del resto, è risaputo che nemo propheta in patria. Tanto più in Italia.

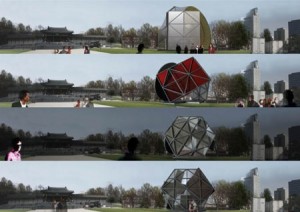

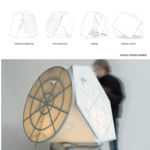

Inoltre, sempre più spesso la progettazione sociale porta gli stilisti a collaborare con gli architetti: i couturier più sensibili a queste istanze fin dagli albori si sono dimostrati soprattutto gli olandesi Viktor&Rolf, i giapponesi Shigeru Ban e Kazuyo Sejima, il turco-cipriota Hussein Chalayan (di cui resta celebre la performance che accompagnò la collezione autunno/inverno del 2000-2001, interpretata da quattro modelle vestite con mobili da salotto, simboli dell’estrema fragilità dell’esistenza dei profughi): il tema trasversale sembra essere quello dell’emergenza, che richiede materiali e strutture leggeri, facilmente movibili ed asportabili da quanti debbano malauguratamente abbandonare le loro case all’improvviso. Non è quindi retorico, alla fine, notare come abito e abitazione abbiano la stessa radice.

Visita il canale You Tube di IMORE

Visita il canale You Tube di IMORE