Come rinnovare il Made in Italy

L’espressione “Made in Italy” rimanda subito all’idea di qualità, a prodotti belli e ben fatti, validi per materiali, design, lavorazione, know-how incorporato. Evoca soprattutto il concetto di creatività, un elemento che dovrebbe sempre più “fare la differenza” rispetto ai concorrenti, giustificando prezzi superiori alla luce di una superiore capacità aziendale di trovare soluzioni alternative a quelle proposte da altri. Per fortuna questo finora non è stato difficile per molte imprese del sistema Italia, specialmente se inserite in distretti, la cui logica ed organizzazione aiutano le piccole eccellenze a “mettersi in rete” con non grandi risorse.

L’espressione “Made in Italy” rimanda subito all’idea di qualità, a prodotti belli e ben fatti, validi per materiali, design, lavorazione, know-how incorporato. Evoca soprattutto il concetto di creatività, un elemento che dovrebbe sempre più “fare la differenza” rispetto ai concorrenti, giustificando prezzi superiori alla luce di una superiore capacità aziendale di trovare soluzioni alternative a quelle proposte da altri. Per fortuna questo finora non è stato difficile per molte imprese del sistema Italia, specialmente se inserite in distretti, la cui logica ed organizzazione aiutano le piccole eccellenze a “mettersi in rete” con non grandi risorse.

Ma negli anni della globalizzazione imperante, il “Made in” ha subito un radicale cambiamento di significato economico e culturale, assistendo alla progressiva erosione della sua connotazione di identità territoriale e convertendosi in un’opzione organizzativa più o meno casuale all’interno di una complessa filiera geograficamente diffusa. Per anni i guru del marketing hanno tuonato che la denominazione di origine geografica doveva essere rimpiazzata dal brand aziendale come unica garanzia di qualità: in pratica, doveva a tutti i costi avvenire il passaggio dal “Made in” al “Made by”.

La lezione di questi ultimi tempi, venuta dalla crisi economica, ha invece indotto le imprese a rivalutare il lavoro manifatturiero anche come un fattore discriminante sul mercato politico ed istituzionale: la sfida è dunque diventata quella di coniugare i vincoli di una pipe-line che impone economie di scala e rigorose razionalizzazioni produttive con il ruolo che gli Stati hanno assunto nelle politiche fiscali o di tutela dell’occupazione nazionale. Sebbene il processo di globalizzazione sia irreversibile, il Made in Italy ha dovuto reinventarsi, ponendo contestualmente un certo argine ad una più che avviata tendenza alla delocalizzazione produttiva.

La lezione di questi ultimi tempi, venuta dalla crisi economica, ha invece indotto le imprese a rivalutare il lavoro manifatturiero anche come un fattore discriminante sul mercato politico ed istituzionale: la sfida è dunque diventata quella di coniugare i vincoli di una pipe-line che impone economie di scala e rigorose razionalizzazioni produttive con il ruolo che gli Stati hanno assunto nelle politiche fiscali o di tutela dell’occupazione nazionale. Sebbene il processo di globalizzazione sia irreversibile, il Made in Italy ha dovuto reinventarsi, ponendo contestualmente un certo argine ad una più che avviata tendenza alla delocalizzazione produttiva.

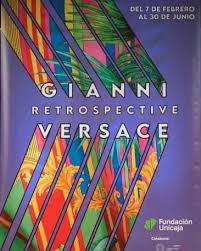

D’altronde, ovunque la crisi ha reso i clienti più selettivi su prezzi e qualità, per cui le aziende italiane della moda (tessile, abbigliamento, design, accessori, gioielli) hanno di fronte a sé l’imperdibile opportunità di sfruttare i valori e le competenze tradizionali del Belpaese, a cui tuttavia devono dare nuova voce. In particolare, verso le imprese dell’alto di gamma i clienti nutrono aspettative di qualità assolutamente garantita e creatività legata ad un contesto territoriale. Lo hanno già capito molti brand i quali hanno subito adottato diverse strategie di comunicazione incentrate sulla celebrazione delle capacità distintive che stanno dietro il prodotto. Si veda Gucci, che ha lanciato la campagna pubblicitaria “Forever now” in cui esalta i propri artigiani come interpreti della tradizione di eccellenza fiorentina. O Dolce&Gabbana, che nei loro eventi hanno messo sovente in mostra immagini di mani sartoriali. Per non parlare di marchi come Brunello Cucinelli o Tod’s, che da sempre valorizzano il proprio territorio di origine con le persone che vi lavorano.

In sostanza, fare Made in Italy deve sempre più tradursi nell’offerta di valore autentico ad un cliente globale quanto mai esigente in fatto di bilanciamento di tradizione e innovazione.

Certamente restano da risolvere i due storici problemi nazionali del controllo della legalità nella moda (per evitare che la produzione sia assicurata soprattutto da laboratori clandestini) e dell’acculturamento dei giovani al fine di attrarli verso gli “antichi” mestieri con proposte formative che garantiscano competenze utili e status sociale adeguato.

Solo così, crediamo, potrà rinnovarsi il “miracolo” del Made in Italy

Visita il canale You Tube di IMORE

Visita il canale You Tube di IMORE